【编者按】习近平总书记在关于文艺工作的重要论述中多次强调,要“通过更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求,彰显信仰之美、崇高之美”,要“把崇高的价值、美好的情感融入自己的作品”,“从平凡中发现伟大,从质朴中发现崇高”。在总书记重要论述精神的指引下,文艺界涌现了一大批展现新时代崇高之美的精品力作,广受人民群众喜爱和好评,但同时存在着调侃崇高、扭曲经典,脱离人民群众等问题。为此,本刊以“崇高之美的时代表达”为题,约请专家学者从新时代文艺在美学层面上的崇高表达这一角度切入,结合代表性文艺作品,挖掘并阐述新时代崇高美的样式与特征,彰显新时代文艺对崇高之美的追求与张扬。

崇高之美的音乐呈现

——以作为革命文艺的音乐作品为例

【内容摘要】 “崇高”作为一个美学范畴,其古今中西的意义既有不同,又不无相近,存在“视界融合”。在这种“视界融合”中,中国音乐作品中的“崇高”,作为一种审美意象,更多呈现为理性的道德力量与异己力量的抗衡,一种从“痛感”而来的“快感”,即超越苦难的浪漫情怀、超越小我的价值认同、超越死亡的悲剧精神,并最终在革命文艺语境中成为一个与革命浪漫主义、英雄主义和牺牲奉献精神密切相关的美学范畴。于是,“崇高之美”就呈现为一种超然的气度,一种高尚的品格,一种崇高的气节。

【关 键 词】 崇高之美 革命文艺 中国音乐 视界融合

何谓“崇高”?古今中外,其诠释文字可谓汗牛充栋。作为西方美学范畴的“崇高”(sublime)虽与《国语•楚语上》中的“崇高”有着不一样的意义,但二者之间也有交集。这就在于,古罗马朗吉弩斯(Cassius Longinus of Palmyra,213—273)《论崇高》中作为修辞学概念的“崇高”,所指陈的“雄浑”(grandis)和“庄重”(gravis),与汉语中“崇高”一词“高尚”“至高”的本义并不相左,且与中国古典美学中的“雄浑”“充实”不谋而合。更重要的是,康德在论及“崇高”时所强调的理性及其道德力量;席勒将人的感性存在作为“崇高”的基础,并将“崇高”与人的本质力量联系在一起,也与孟子用“浩然之气”比拟高尚人格似有关联。西方美学将“崇高”视为超越异己力量所造成的“痛感”之后的“快感”,与中国“苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤”方能铸就高尚人格、成就丰功伟业的内在逻辑,也有相近之处。由此可见,无论是在西方还是在中国,“崇高”都伴随着来自异己力量造成的“痛感”,都得益于精神上的超越和升华。故本文认为,在何谓“崇高”的问题上,古今中西存在着“视界融合”(Fusing of Horizon)。正是基于这种“视界融合”,一种融通古今中西的“崇高”在中国共产党领导人民于革命、建设、改革、复兴中创造的革命文艺中普遍存在,并呈现为一种与异己力量相抗争的精神力量。在一些作为中国革命文艺的音乐作品中,尤其在主旋律音乐作品、革命历史题材音乐作品中,这种“视界融合”意义上的“崇高”得到了充分呈现。这就是那种超越苦难的浪漫情怀、超越小我的价值认同、超越死亡的悲剧精神,并最终成为一个与革命的浪漫主义、英雄主义和牺牲奉献精神相关的美学范畴。本文基于这种“视界融合”,对革命文艺中一些音乐作品里所呈现出的“崇高之美”进行分析和诠释。

一、超越苦难的浪漫情怀

在中国音乐作品中,人们常常能感受到一种超越苦难的浪漫情怀。这种浪漫情怀就是“崇高”,一种基于中西“视界融合”的“崇高”。作为一种审美意象和审美情感,这种“崇高”表现出了对异己力量的不懈,给人一种战胜灾难和痛苦后的快感和愉悦,一种与一切异己力量相抗争的精神力量。这种“崇高”更多得益于一种浪漫主义激情,也就是朗吉弩斯《论崇高》中的作为“崇高”五个基本特征之一的“慷慨激昂的感情”。

这种超越苦难的浪漫情怀,率先在1939年延安产生的《黄河大合唱》(光未然词,冼星海曲)中得以体现。首先是第二乐章《黄河颂》(男中音独唱)一开始的“我站在高山之巅,望黄河滚滚,奔向东南”,就表达出超越苦难的浪漫情怀。这位“时代歌手”纵览黄河,怦然心动,感慨万千,用慷慨激昂的情感赞颂了黄河的宏伟和壮阔,并借此赞美了伟大坚强的中华民族。在这里,一泻千里、汹涌澎湃的黄河,“充实而有光辉”,本身就是“崇高”之物象,使人感到自身的渺小和微不足道。正像冼星海所说的,黄河“既是母亲,又是一个巨人”,具有“把中原大地劈成南北两面”的巨力。因此,《黄河颂》的“崇高”就来自黄河本身这个能够引起崇高感的物象。诗人和作曲家正是用大自然的“崇高”象征中华民族的“伟大坚强”,给人以“崇高之美”,尤其是连续的“啊,黄河”中的六度大跳音程,显现出黄河的伟岸,也展现出中国人的伟大精神。第八乐章《怒吼吧,黄河》(混声合唱),作为《黄河大合唱》的末乐章,也表达出了一种超越苦难的浪漫情怀。其中,《黄河大合唱》的第三主题,即女低音声部唱出的“五千年的民族,苦难真不少”,作为一种下行的音调,虽然不乏哀叹,但也表达出了一种对苦难的超越,一种来自“痛感”的“崇高”。接着男低音声部上的“五千年的民族,苦难真不少”、女高音声部上的“铁蹄下的民众,苦痛受不了”,更使这种审美情感得以升华。总之,在《黄河大合唱》中,“崇高”诉诸一种超越民族苦难的浪漫情怀。正是这种超越苦难的浪漫情怀,给听众带来一种“崇高”的审美体验,使这部作品自始至终呈现出“崇高”的审美意象,以及由此而来的革命现实主义与浪漫主义相结合的审美品格。

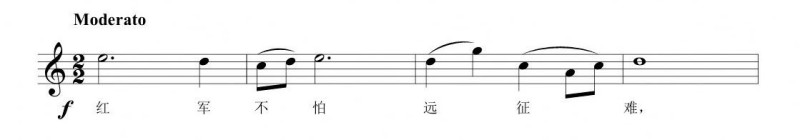

谱例1 朱践耳《英雄的诗篇》第一乐章《六盘山》主部主题

交响合唱《英雄的诗篇》(毛泽东词,朱践耳曲,1960)作为一部革命历史题材音乐作品,也表达出了这种超越苦难的浪漫情怀。第一乐章《六盘山》表达出了“一览众山小”的超越感、“不到长城非好汉”的坚强斗志和浪漫情怀。其主部主题(谱例1)以“天高云淡”“南飞雁”这类雄奇、高远的审美意象,给人一种“崇高”的美感。同时,其主部主题又来自贯穿全曲的“英雄主题”(第六乐章中“红军不怕远征难”一句的旋律,谱例2),表达出了“红军不怕远征难”的超越感。《长征组歌——红军不怕远征难》(萧华词,晨耕、生茂、唐诃、遇秋曲,1965)也是一部不失“崇高”的革命历史题材音乐作品,尤其是第十乐章《大会师》结尾处的“歌唱领袖毛主席,歌唱伟大的共产党”与第一乐章结尾处的“革命一定要胜利,敌人终将被埋葬”相呼应,作为贯穿全曲的音乐主题,表达出“万水千山只等闲”的超越感,给人“崇高”的审美情感。吕其明的《红旗颂》(1965)作为一部革命历史题材交响音乐作品,其中那充满激情、令人心潮澎湃的“红旗主题”,传递出开国大典上第一面五星红旗冉冉升起时中国人民超越苦难的浪漫情怀,进而呈现出一种“崇高之美”。关峡的《第一交响序曲》(2003)作为一部与革命历史题材歌剧《悲怆的黎明》和电视连续剧《激情燃烧的岁月》相关的交响音乐作品,也给听众以“崇高”的审美体验。其中的“激情主题”(来自《悲怆的黎明》序曲,亦为《激情燃烧的岁月》中的“石光荣主题”,均由关峡作曲,谱例3)正是这种“崇高之美”的载体。一开始的下行乐句和“曲首冠音”的写法就给人居高临下的超越感,并在超越苦难的浪漫情怀中将人们带进“激情燃烧的岁月”,让人顿生“崇高”的美感。

谱例2 朱践耳《英雄的诗篇》中的“英雄主题”

谱例3 关峡《第一交响序曲》中的“激情主题”

进入新时代以来,这种超越苦难的浪漫情怀仍是众多交响音乐作品所传递出的基本情愫,进而也呈现出“崇高之美”。例如,张千一的交响套曲《我的祖国》(2019)作为一部庆祝中华人民共和国成立70周年的作品,其中的第一乐章《光荣梦想》、第六乐章《大地之歌》、第七乐章《我的祖国》,都旨在表达这种“崇高”的美感,并将“崇高”诉诸对苦难的超越。尤其是第一乐章《光荣梦想》中的“梦想主题”(谱例4),充分表达出中国人民在经历磨难之后的从容与欣慰,使人获得“崇高”的审美感受。周湘林的管弦乐《鲜红的太阳》(2021)和于阳的《中国颂》(2021)作为两部为庆祝中国共产党成立100周年而创作的交响音乐作品,也旨在表达“崇高之美”。这两部作品中的“崇高”,都是通过“日出东方”这一具有浪漫情怀的审美意象来表达的。这种“日出东方”的审美意象本身就是一个具有崇高感的物象。如在《鲜红的太阳》中,当管弦乐队用“全奏”(tutii)奏出“日出”主题时,人们仿佛看到一轮红日从东方喷薄而出,呈现出“崇高之美”。在《中国颂》的结束部分,《东方红》的旋律不仅将音乐推向高潮,而且还通过“日出东方”的意象,使这种“崇高之美”达到极致。这两部作品都给听众带来一种审美情感上的升华和精神的洗礼,呈现出一种超越苦难的浪漫情怀。

谱例4 张千一《我的祖国》第一乐章中的“梦想主题”

不难发现,上述作品中的“崇高之美”,都是在一种“大开大合”的音乐呼吸和情感表达中得以呈现的,最终都诉诸超越苦难的浪漫情怀,一种“一览众山小”的轻松,一种“从苦难到辉煌”的欣慰,一种“超越无限”的快感,一种瞬间的肃然起敬,一种刹那间的情感升华。这种意义上的“崇高”就来自人与异己力量相对抗的张力,以及在抗争中人的力量提升和被肯定的快感,呈现为一种超然的气度。

二、超越小我的价值认同

在当代一些作为革命文艺的音乐作品中,“崇高”还诉诸超越小我的价值认同。这就在于,一些歌曲旨在颂扬牺牲奉献精神,并在“悲情”的艺术表达中追求个体价值的自我认同,进而在小我和大我的二元关系中超越小我、选择大我,呈现出一种基于个体价值自我认同的“崇高之美”。这首先在20世纪90年代一些军旅题材的歌曲中尤为突出。例如,《不要问为什么》(贺东久、汪沉词,印青曲,1991)、《边关军魂》(贺东久词,印青曲,1991)、《祖国不会忘记》(张月潭词,曹进曲,1993)、《什么也不说》(刘世新词,孟庆云曲,1993)、《神山不说话》(苏柳词,张千一曲,1995)等歌曲,都展露出超越小我、选择大我的奉献精神,并力图在“悲情”的艺术表达中进行个体价值的自我认同。正是在这种对小我的超越和价值的自我认同中,“崇高”得以呈现。可见,这种意义上的“崇高”就在于崇高的牺牲奉献精神。

《不要问为什么》作为一首颂扬当代革命军人牺牲奉献的歌曲,就呈现出了这种“崇高”。这首歌曲一连发出六个“为什么”的诘问:“为什么我们大路不走走小路?为什么我们不恋闹市钻山沟?为什么我们脚踏雷火不后退、面对死神不低头?……”但最终却又说“不要问为什么”,并以“太阳疼爱我,月亮抚摸我,还有一支钢枪沉默在肩头”作了一个模糊的回答。总体上看,这首歌曲颂扬了当代革命军人超越小我、选择大我的牺牲奉献精神,呈现出“崇高”。但也不难发现,这与那些只喊口号、表决心的歌曲的不同之处在于,其在承认小我的前提下,又建构了小我与大我的二元对立,并将个体价值建立在大我之上,这正是牺牲奉献精神之所在。然而,这个立足大我、甘于牺牲奉献的个体,尽管能够得到“太阳”的眷顾、“钢枪”的陪伴,但却难以得到社会的认同。因此,这首歌曲只能建构一种个体价值的自我认同机制,但这种自我认同是被动的,进而也是悲凉的,故而在艺术表达上就必然选择一种“悲情”的方式,即“沉默”。正是这种“悲情”及其“沉默”,凸显出了超越小我、基于大我进行自我价值认同的被动,进而带来美学意义上的“崇高”。

如果说《不要问为什么》选择了“沉默”,那么其“姊妹篇”《边关军魂》(也称《绿色背影》)则选择了“无名”——“人海茫茫,你不会认识我”“霓虹闪闪,你不会发现我”“花海柳浪,你不会找到我”。这无疑是对小我的超越,并建构了小我与大我、个体与社会的二元对立,但又用“我情牵着你,我梦绕着你,情牵梦绕是那军人魂”,强调了小我与大我的统一,肯定了超越小我、选择大我的牺牲奉献精神,并用“路漫漫,我与妈妈最近,山巍巍,我与太阳最亲,天水间我与红星最亮”表达出个体价值的自我认同。在艺术表达上,这种“无名”的“悲情”依然存在,作为小我与大我的冲突以及个体价值在世俗观念下的微不足道,就是其“崇高之美”的载体。同样,《祖国不会忘记》也选择了这种“无名”的表达方式。歌中唱道:“在茫茫的人海里,我是哪一个;在奔腾的浪花里,我是哪一朵”“不需要你认识我,不渴望你知道我”“山知道我,江河知道我,祖国不会忘记、不会忘记我”。我是谁并不重要,但我的事业却很重要;不需要你认识我,但祖国不会忘记我。这其中就不乏个体价值的自我认同,其“崇高”也就源于此。《什么也不说》则采用了一种“无言”的表达方式——“什么也不说”。这首歌曲一开始就建构了一种二元对立的价值观,接着又表达出超越小我、选择大我的牺牲奉献精神,最终又用“什么也不说,祖国知道我”完成了个体价值的自我认同。同样,《神山不说话》(电视剧《孔繁森》插曲)是一首颂扬“孔繁森精神”的歌曲,其中的“神山不说话”也是一种“无言”的艺术表达。这首歌曲是剧中孔繁森葬礼上的一首童声合唱,用“神山不说话”表现了孔繁森超越小我、甘于寂寞、乐于奉献的精神,用“圣水捧哈达”“美丽的雪莲花送你回家”进行了自我价值认同。这种“无言”的艺术表达,作为一种对小我的超越,无疑也是“崇高之美”的载体。

新时代歌颂牺牲奉献精神的歌曲也不乏这种超越小我的价值认同,故呈现出一种基于“悲情”的“崇高之美”。比如,作为“抗疫歌曲”的《白衣战士》《保重》《天使的微笑》《让爱暖人间》《拿出勇气 》《因为有你》《最美的温暖》《你有多美》《坚信爱会赢》等,都不乏超越小我的“崇高之美”。尤其是歌颂一线医务人员和广大党员、干部、群众牺牲奉献精神的歌曲,更呈现出这种基于“悲情”的“崇高之美”。诸如“看不到你的容颜,听得到你的呼吸”“我只看见你的眼睛,却看不见你的面容”“我只看见你的出征,却不知道你的姓名”“我不知你的防护衣下,身躯可被病毒包围”“我不知你的口罩后面,脸上是否藏着泪水”“口罩遮住了你一脸的疲倦,却遮不住你那饱含深情的双眼”……这些略带“悲情”的歌词,都强调了因戴口罩看不见你的面容,只能看见你的眼睛和身影,都在一种“无名”和“无言”的“沉默”的艺术方式中表达出一种超越小我的价值认同,一种基于牺牲奉献精神的“崇高之美”。

综上所说,这些颂扬牺牲奉献精神的歌曲都选择了一种“悲情”的艺术表达,即一种“无名”“无言”的“沉默”。这种“悲情”及其“无名”“无言”的“沉默”,正来自于小我和大我的冲突,更是对世俗的人生观和价值观无情的鞭挞。故在一定意义上,这种世俗的人生观、价值观正是制造和呈现“崇高之美”过程中的那股异己力量,而“崇高”就来自对这种异己力量的不屑和对小我的超越。总之,这种“崇高”不是别的,而是牺牲奉献精神的写照,但又带有一种“悲情”的“凄美”。的确,正是在“崇高”之中,人摆脱了狭隘的功利,获得了精神上的自由,并展露出高尚的品格。

三、超越死亡的悲剧精神

在中国音乐作品中,“崇高”还往往诉诸一种超越死亡的悲剧精神,即那种将生命置之度外、为了别人的幸福慷慨赴死的牺牲精神。作为一种审美意象,这种意义上的“崇高”是以“悲剧”或“悲剧精神”为前提的,建立在“悲剧”的美感之上,诉诸一种非正义的异己力量所引发的恐惧、怜悯、震撼,最终呈现为一种面对死亡和悲剧的超越——一种审美情感的升华。这种超越死亡的悲剧精神,作为一种慷慨赴死、视死如归的“崇高之美”,在作为革命文艺的音乐作品中也得到了充分的呈现。

这里仍需从《黄河大合唱》说起,其第六乐章《黄河怨》就不失这种意义上的“崇高”,即超越死亡的悲剧精神。这一乐章讲述了一位妇人悲惨的遭遇:她失夫、丧子、失身,最终因“无颜偷生在人间”而跳进使人感到恐惧、颤栗的黄河,结束了自己的生命,使其被欺辱的灵魂最终得以解脱并获得了一种精神上的自由,展现出悲剧及悲剧精神。这种悲剧展现出了人的本质力量与异己力量的二元对立,以及对自我的消解和否定,主体最终放逐生命及其价值,进而走向毁灭。这首《黄河怨》正是通过这种毁灭,揭示了超越死亡的悲剧精神,呈现出“崇高之美”。这就意味着,正是这种“悲剧感”给人们带来了一种“崇高感”,使人感受到人的本质力量受到巨大异己力量的压抑、排斥,以及强烈震撼之后的“痛感”。当这种“痛感”被超越并转换为一种“快感”时,“崇高之美”便得以呈现。值得一提的是,《黄河怨》中的“崇高之美”不仅来自这种超越死亡的悲剧精神,而且这位妇人的死激发起了一股强大的力量,即在接着第七乐章《保卫黄河》中迸发出的那种力量,最终诉诸一种慷慨赴死、视死如归的牺牲精神。总之,《黄河怨》展现出了悲剧及悲剧精神——一位妇人在肉体和心灵惨遭蹂躏后投河自尽,进而对制造悲剧的异己力量进行了无情的鞭挞,对个体生命及其价值进行了充分肯定。这出悲剧在给审美主体带来心灵震撼的同时,也使审美主体对这位妇人产生深刻的同情、怜悯,以致敬仰、崇拜,进而使审美主体在心灵上受到撞击、得到洗礼,获得来自悲剧的力量,得到审美情感的升华,感受到了“崇高之美”。

这种超越死亡的悲剧精神,在革命历史题材歌剧中也得到了淋漓尽致的体现,并在一种为初心和使命的慷慨赴死中得以升华,进而呈现出“崇高之美”。这主要表现在革命历史题材民族歌剧中那些具有悲剧精神的“绝唱唱段”,即主要英雄人物(如红霞、韩英、江姐、田玉梅、金环、杨母)慷慨赴死、英勇就义之前那个结构长大的“板腔体唱段”:如歌剧《红霞》(1957)中的《凤凰岭上祝红军》、歌剧《洪湖赤卫队》(1959)中的《看天下劳苦人民都解放》、歌剧《江姐》(1964)中的《五洲人民齐欢笑》、歌剧《党的女儿》(1991)中的《万里春色满家园》、歌剧《野火春风斗古城》(2005)中的《胜利时再闻花儿香》和《娘在那片云彩里》等。作为“板腔体唱段”,这些“绝唱唱段”体现出不同板式在速度、节拍上的强烈对比,并承担着揭示人物思想性格、表现人物崇高精神的艺术功能。这就在于,这种“绝唱唱段”一般都包括“告别”“回顾”“控诉”“誓死”“展望”等主要艺术表现环节,即主要英雄人物在慷慨就义前都有一大段的内心独白,诸如告别远方的战友亲人、回顾自己的革命历程、控诉敌人的反动和残暴、表达必死的坚定决心、展望革命的美好前景等。尤其是其中的“誓死”作为对死亡的超越,是一个必不可少的环节。例如,《看天下劳苦人民都解放》中韩英“为革命,砍头只当风吹帽”的表达,就是一种对死亡的不惧(谱例5)。正是在这种对死亡的超越中,悲剧精神得以体现,并呈现出“崇高之美”。还值得注意的是,《五洲人民齐欢笑》和《看天下劳苦人民都解放》中都有一段感人的“托孤戏”。前者是江姐对儿子的安排,后者是韩英对老母的嘱托。这种“托孤戏”作为全剧中的“泪点”,将悲剧精神诠释得淋漓尽致。在《万里春色满家园》中也有田玉梅对丈夫罗明哥、对女儿小娟子的“遥祝”。以上这些悲剧性的艺术表达都是构建“崇高”的重要前提。总之,革命历史题材民族歌剧中的“绝唱唱段”作为一个呈现音乐“崇高之美”的载体,用这种生与死的二元对立构建了歌剧主要的戏剧矛盾,进而使这些剧目具有“英雄悲剧”的艺术品格和悲剧精神,使观众获得“崇高”的美感。

谱例5 歌剧《洪湖赤卫队》中的《看天下劳苦人民都解放》

在新时代的中国歌剧创作中,革命者超越死亡、慷慨赴死的“崇高”仍得到了充分的体现,使表现“崇高之美”作为一种革命文艺传统得到了充分的延伸。例如,在革命历史题材民族歌剧《英•雄》(2017)的第四幕中,何孟雄与妻子缪伯英“隔空诀别”时的唱段《我不能闭上我的眼睛》,表现出两个革命者对死亡的超越,呈现出基于慷慨赴死的“悲剧”之美,即“崇高之美”。在另一部革命历史题材民族歌剧《沂蒙山》(2018)中,孙九龙牺牲前的唱段《再看一眼亲人》,作为“绝唱唱段”,也表达了这种超越死亡的悲剧精神,进而呈现出一种基于牺牲精神的“崇高之美”。在歌剧《晨钟》(2018)中,李大钊牺牲前的咏叹调《为了四万万劳苦大众》也表达出了这位伟大的革命者慷慨就义前的那种对死亡的超越。在此之际,一种“悲剧”的巨大艺术感染力呈现出来,进而将这种“崇高之美”表现得淋漓尽致。

在以上作为革命文艺的音乐作品中,超越死亡的悲剧精神,作为一种“崇高之美”的艺术呈现,不仅使审美主体看到了生命的毁灭,感受到恐惧、怜悯和震撼,感受到生命的价值及牺牲奉献精神的可贵,而且还引起审美主体内心强烈的同情和敬仰,为此得到精神上的洗礼和升华,并为之一振,生发出一股巨大的精神力量。这便是超越死亡的悲剧精神所造就的“崇高之美”的内在机理,也是悲剧的审美特征所在,进而也是这种“崇高之美”的悲剧的价值所在。说到底,这种超越死亡的悲剧精神,作为一种审美意义上的“崇高”,就在于一种誓死如归的崇高气节。

结语

在古今中西的“视界融合”中,“崇高”是一种审美意象,与优美和阴柔相对应。无论是西方朗吉弩斯的“雄浑”和“庄重”,还是中国《孟子•尽心下》中“充实之谓美,充实而有光辉之谓大”的诠释和清代姚鼐提出的与“阴柔”相对的“阳刚”,所指陈的都是文学作品的品质,多具修辞学意义。但到了康德和席勒时代,“崇高”被赋予了理性主义的光辉,成为人的理性道德力量对异己力量的抗衡,并被诉诸异己力量给人带来的“痛感”。正是在与异己力量的抗衡中,这种“痛感”被那种来自理性的道德力量所超越,以致转换成“快感”。当文学艺术家将这种“快感”表达出来,就升华为一种审美情感,给审美主体带来“崇高之美”。在20世纪中期以来的中国革命文艺中,“崇高”则是一个革命话语,成为一个与革命浪漫主义、英雄主义和牺牲奉献精神相关的美学范畴。但无论如何,古今中西的“崇高”存在“视界融合”。正是在这种“视界融合”中,我们发现中国音乐中的“崇高”更多呈现为超越苦难的浪漫情怀,超越小我的价值认同,超越死亡的悲剧精神。于是,中国音乐作品中的“崇高之美”也就在于一种超然的气度,一种高尚的品格,一种崇高的气节。

*本文系2021年度国家社科基金重大项目“中国共产党革命音乐百年发展史研究”(项目批准号:21&ZD035)的阶段性成果。

*为方便电子阅读,已略去原文注释,如需完整版本,请查阅纸刊。

作者:李诗原 单位:上海音乐学院贺绿汀中国音乐高等研究院

《中国文艺评论》2025年第3期(总第114期)

责任编辑:薛迎辉

☆本刊所发文章的稿酬和数字化著作权使用费已由中国文联文艺评论中心给付。新媒体转载《中国文艺评论》杂志文章电子版及“中国文艺评论”微信公众号所选载文章,需经允许。获得合法授权的,应在授权范围内使用,为作者署名并清晰注明来源《中国文艺评论》及期数。(点击取得书面授权)

《中国文艺评论》论文投稿邮箱:zgwlplzx@126.com。

延伸阅读:

中国文艺评论网

“中国文艺评论”微信公号

“中国文艺评论”视频号